PASA : Pôle Sud/ APPEL À CANDIDATURE

Pôle Sud APPEL À CANDIDATURE POUR UNE FORMATION DE CONSEILLEURS EN AGRICULTURE CONTRACTUELLE (AC)

Le PASA: Chaines de valeur, environnement et territoires

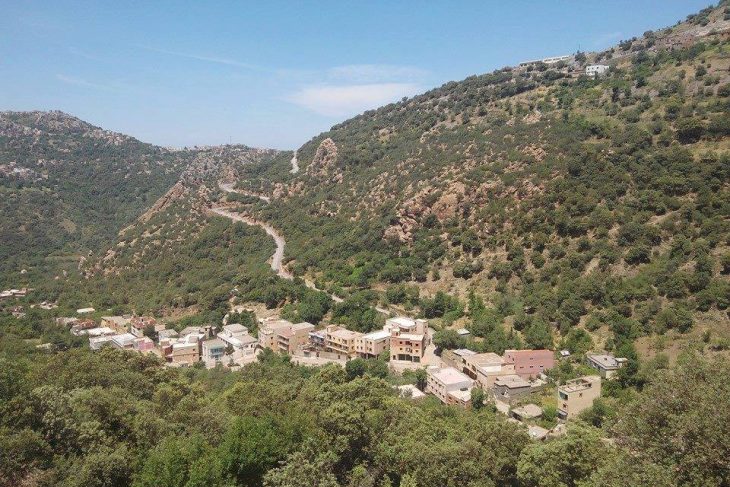

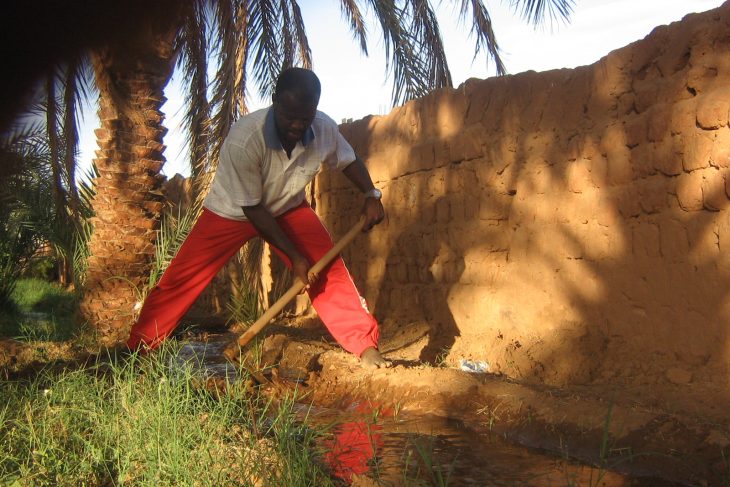

Le «Programme d’Appui au Secteur de l’Agriculture (PASA) » est un projet d’appui aux chaines de valeur (Les filières) intégrant une dimension territoriale et gestion des ressources hydriques et environnementales. Le …

Rapport sur la « petite agriculture familliale » en Algérie.

L’agriculture familiale a fait l’objet de nombreux travaux, publiés par la FAO, le CIRAD et le CIHEAM-IAMM, qui ont largement contribué à approfondir l’analyse sur les capacités et la contribution de …

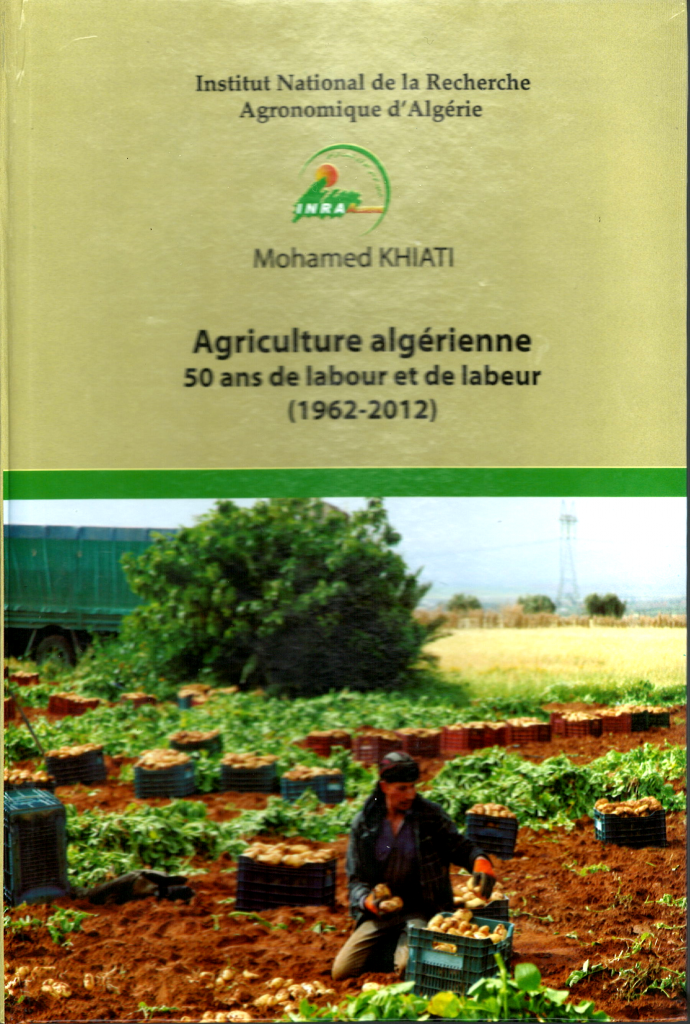

L’Agriculture algérienne (1962-2012) par Mohamed Khiati

L’ancrage d’un secteur aussi vital que celui de l’agriculture et de l’élevage repose sur son histoire. Monsieur Khiati nous livre un pan entier de l’agriculture algérienne postindépendance durant une période assez …

L’innovation dans le domaine des semences et plants en Algérie

Des résultats de recherche ont été produits par les instituts techniques et l’INRAA dans les domaines aussi diversifiés que l’obtention variétale des semences céréalières (ITGC), la production de plants de pomme …